Am 23.11. wird zum 100. Mal das Christkönigsfest gefeiert:Ein modernes Hochfest gegen die Moderne

Wer kirchlich sozialisiert ist, begeht oft einen großen Fehler: zu denken, „das war schon immer so“, wenn es um kirchliche Lehre, Botschaft, Liturgie, Traditionen oder Feiertage geht. In 2000 Jahren Geschichte hat sich so einiges getan. Vieles, was vor Jahrhunderten ganz normal war, erscheint heute unvorstellbar. Und manches, was heute selbstverständlich ist, wäre in der Vergangenheit der Kirchengeschichte ein Skandal gewesen.

Ein Beispiel für die wechselvolle Geschichte kirchlicher Botschaften bietet das Hochfest Christkönig, das als jüngstes Hochfest der Kirche in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert. Eingeführt wurde es durch die Enzyklika Quas primas von Papst Pius XI. im Jahr 1925 und kann im ursprünglichen Sinne als beleidigte, ja fast trotzige Reaktion auf die moderne Welt verstanden werden.

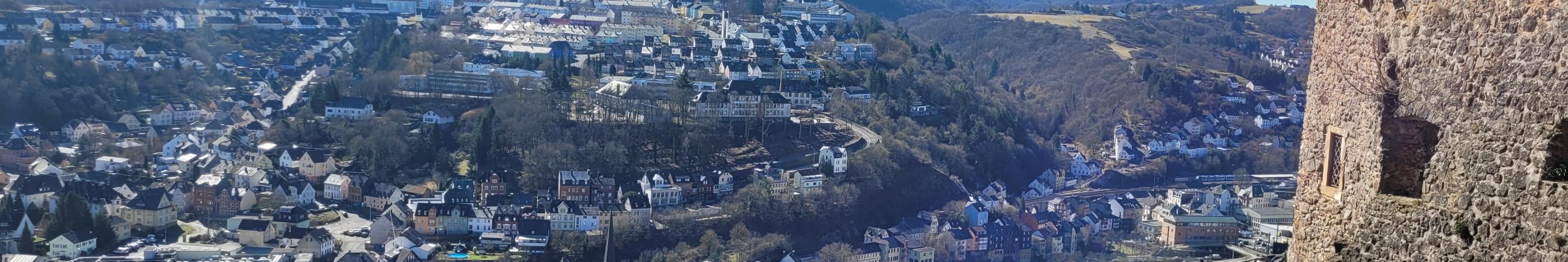

Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts hatte sich die politische Landschaft Europas stark verändert: Zum einen hatte der Papst seine weltliche Macht verloren, als 1870 der italienische König in Rom einmarschierte. Damit war das Ende des Kirchenstaates besiegelt. Zum anderen waren nach dem Ersten Weltkrieg viele europäische Monarchien durch Demokratien ersetzt worden. Die Herrschaft der Kaiser und Könige war der Herrschaft des Volkes gewichen. Das christliche Königtum in Europa hatte sich traditionell als von „Gottes Gnaden“ verstanden.

Da Pius XI. durch den Siegeszug der Demokratie den christlichen Glauben und seine eigene Position geschwächt sah, führte er ein Fest für Christus, den König, ein. Er hoffte, das Fest würde helfen, „den Irrtum des Laizismus zu bekämpfen“ und „dem Versagen der Katholiken“ angesichts der Demokratisierung Europas eine neue Orientierung zu geben.

Nur zehn Jahre später wandelte sich die Bedeutung des Festes: Aus einem Fest gegen die Demokratie wurde ein Bekenntnis gegen den Nationalsozialismus. Für viele Katholiken, insbesondere die Jugend, die ihren Bekenntnissonntag auf den Christkönigssonntag legten, wurde das Fest zu einem wichtigen Anker im Protest gegen das NS-Regime. Sie zogen mit Bannern, auf denen das Christusmonogramm zu sehen war, durch die Straßen – Christus, der König – als Gegenpol zu den Hakenkreuzfahnen der Hitlerjugend.

Doch nicht nur in Europa erhielt das Fest politische Brisanz. Im mexikanischen Bürgerkrieg kämpften revoltierende Katholiken gegen einen kirchenfeindlichen Staat. Die bäuerlichen Partisanenkämpfer bezeichneten sich selbst als Cristeros, abgeleitet von ihrem Schlachtruf: „Viva Cristo Rey!“ – „Es lebe Christus, der König!“

Und was sagt uns dieses Fest heute?

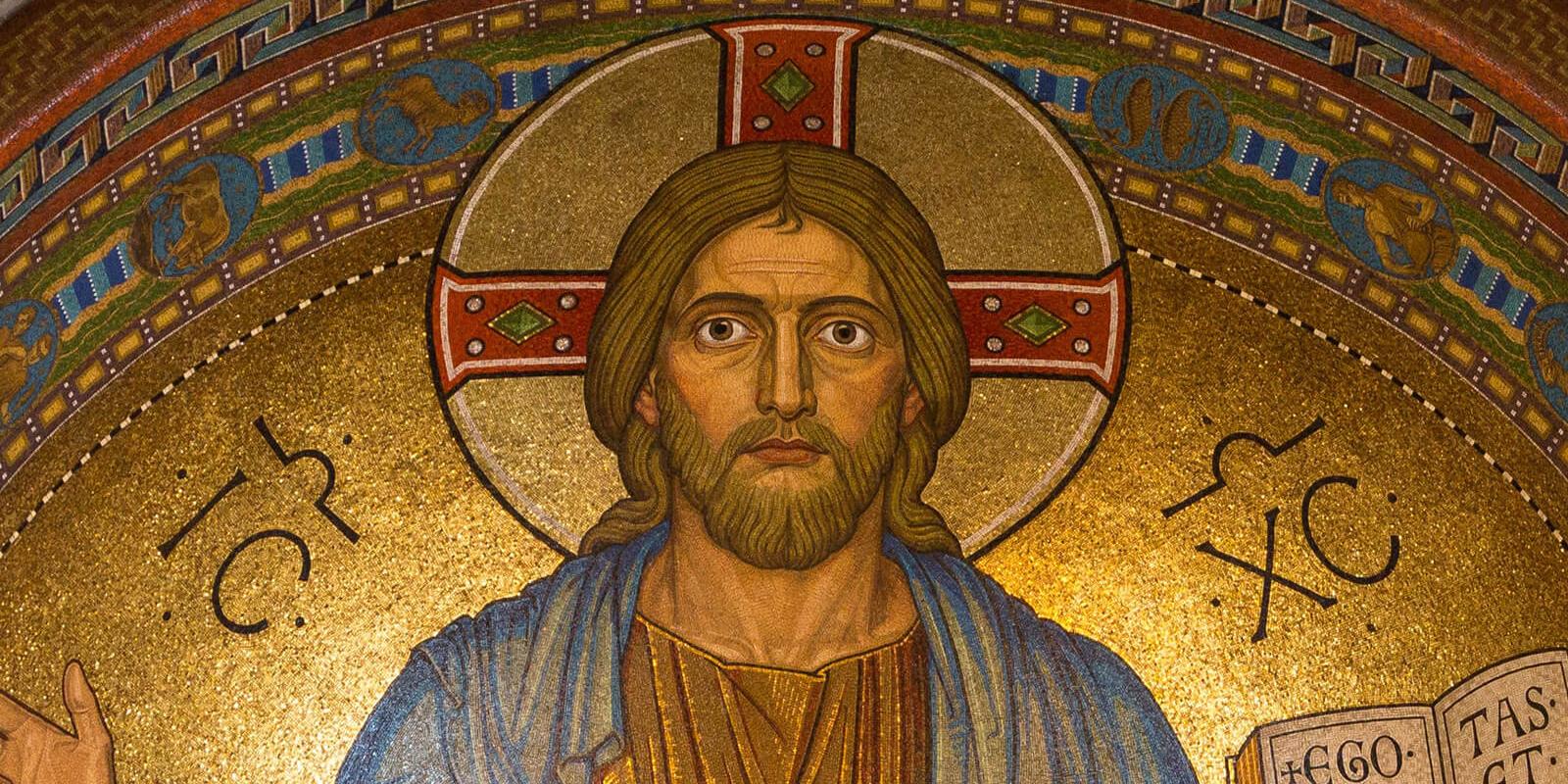

Bei all dem geschichtlichen Durcheinander hilft es, sich am biblischen Befund zu orientieren. Die Leseordnung gibt uns am Christkönigssonntag einen Ausschnitt aus der Passion nach Lukas vor. Dort wird uns Jesus als der Gekreuzigte vorgestellt – geschunden, machtlos, ohnmächtig.

Es ist ein paradoxes Bild, das der Christkönigssonntag präsentiert: Einerseits wird da „ein König aller Ehren“ besungen, dessen „Reich ohn alle Grenzen ist“. Andererseits lenkt dieser Sonntag den Blick auf den „König“, für den die Welt nur Spott und eine Dornenkrone übrig hatte.

Solche Missverständnisse sind sehr biblisch. Als sich die Sterndeuter aus dem Osten aufmachten, dem „neugeborenen König der Juden“ zu huldigen, zogen sie zuerst zum Jerusalemer Königspalast. Doch dort fanden sie ihn nicht. Sie mussten hinaus in die Peripherie – an einen unscheinbaren Ort, wo sie einem Neugeborenen und seiner Mutter begegneten.

Wie den Sterndeutern geht es vielen Menschen, die Jesus suchen. Sie gehen an die falschen Orte, stellen die falschen Erwartungen an ihn. „Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde“, sagen etwa die beiden Jünger voller Enttäuschung auf ihrem Weg nach Emmaus.

Der Christkönigssonntag macht deutlich: Jesus durchbricht unsere menschlichen Vorstellungen. Er lässt sich nicht in unsere Schemata pressen. Er ist der ganz Andere, der uns immer wieder mit seiner Gegenwart und Nähe beschenkt.

Gerade in dem Paradox, dass sich die Königswürde Jesu in seiner Passion offenbart, werden wir auf das Geheimnis Gottes verwiesen. Wer erfahren möchte, was es bedeutet, Christus als König zu feiern, muss sich auf den Weg machen – mitten hinein in Elend und Leid.

Dort offenbart sich Jesu Königswürde: nicht als Herrschaft über Menschen, die sich mit Gewalt oder Waffen durchsetzt, sondern als Solidarität und Mitleiden, als Beistand bei den Armen, Schwachen und jenen, die keinen Helfer haben.

Gerade heute, in einer Zeit, in der Populisten wieder einfache Wahrheiten versprechen, in der Menschen an Grenzen zurückgewiesen oder im Mittelmeer ertrinken, in der über Abschiebungen, Asyl und Bürgergeld gestritten wird, zeigt sich, wie aktuell dieses Fest bleibt. Es erinnert daran, dass christlicher Glaube nicht im Jubel der Sieger zu Hause ist, sondern in der Treue zu den Schwachen.